RUBRICA “BENI COMUNI”, 63. QUANDO C’ERA LA CONCA D’ORO

di FRANCESCO CORRENTI ♦

Questa volta, m’affretto a togliermi il pensiero d’adempiere all’impegno preso nella scorsa puntata, quando m’ero ripromesso «di dedicare prossimamente alcune considerazioni a un’altra piccola perla della biblioteca, una delle numerosissime pubblicazioni del Touring Club (a partire almeno dal 1920), della serie edita intorno al 1930: la Carta delle zone turistiche d’Italia:

Palermo, la Conca d’Oro e dintorni in scala 1:50.000, dettagliatissima, chiedendo alla nostra Rosa Maria un suo contributo di architetto e di “panormita doc”.» Per cui, qui stesso, rivolgo alla gentile collega l’invito di voler impreziosire l’argomento odierno con qualche contributo particolare, più specifico, quale le consentono – pur girgentina di nascita – la conoscenza diretta dall’interno della città, non solo di abitante ma ancor più di studentessa e laureata a pieni voti di quella Università, tra l’altro con relatore Enrico Guidoni.

Palermo, la Conca d’Oro e dintorni in scala 1:50.000, dettagliatissima, chiedendo alla nostra Rosa Maria un suo contributo di architetto e di “panormita doc”.» Per cui, qui stesso, rivolgo alla gentile collega l’invito di voler impreziosire l’argomento odierno con qualche contributo particolare, più specifico, quale le consentono – pur girgentina di nascita – la conoscenza diretta dall’interno della città, non solo di abitante ma ancor più di studentessa e laureata a pieni voti di quella Università, tra l’altro con relatore Enrico Guidoni.

Quindi, rompo il ghiaccio – per introdurre le immagini cartografiche di cui ho parlato – con un’osservazione preliminare che – insolita in una guida turistica e tuttavia imposta dalla violenza dell’antefatto e dallo stato dei luoghi, per cui le normali premesse sulle bellezze da descrivere sono sostituite da parole aspre, di doverosa condanna – anticipa le riflessioni che quella carta ci porterà a fare, ossia una frase di Aldo Casamento, tratta dal primo capitolo su Palermo del volume di AA. VV., La biblioteca di Repubblica, L’Italia, 4. Sicilia, Touring Editore, Milano 2005, p. 126.

«La tradizionale immagine di Palermo, immersa nel verde di estesi giardini di agrumi ai piedi del caratteristico promontorio di monte Pellegrino, celebrata da vedutisti e incisori del Sette e Ottocento, ha dovuto fare i conti nel XX secolo con la necessità di crescita di una città, per ruolo storico, «capitale» e, ancor più, con le spinte speculative che nel secondo dopoguerra hanno prepotentemente impresso e condizionato lo sviluppo della città moderna e l’equilibrio dell’intero sistema territoriale. Questa nuova immagine di congestione e di disordine urbanistico si percepisce inesorabilmente, in un contesto naturale di straordinarie qualità paesistiche, quando si percorrono le strade collinari per Monreale, San Martino delle Scale, Passo di Rigano, frequentati luoghi panoramici aperti sulla vallata e la città, o quando si sale sul monte Pellegrino, pressato alle falde dagli alti edifici dei nuovi quartieri residenziali.» Chi abbia visitato in questi anni i monumenti di Palermo, un tempo isolati nel verde, lo sa.

A seguire, dopo le parole di una premessa, i brani severi del capitolo conclusivo del volume De Seta, Cesare e Di Mauro, Leonardo, Le città nella storia d’Italia. Palermo, Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari 1980 (Grandi opere), pp. 168-169: «Non è senza significato che la devastazione della città e del territorio ¾ oggi giunta a livelli massimi ¾ abbia avuto inizio proprio con l’eliminazione di quanto di buono la borghesia della Belle époque avesse prodotto. Quanto è successo nella trasformazione urbanistica e architettonica di Palermo nell’ultimo mezzo secolo si misura a scadenza ravvicinata sul filo di alcuni avvenimenti che sarebbe errato considerare eccezionali, dal «piccone risanatore» del fascismo, ai terribili bombardamenti del 1943, alle esplosioni intimidatorie con cui la mafia ha scandito i tempi del ricambio edilizio lungo la via Notarbartolo; ma soprattutto all’assoluta assenza di una politica di gestione quotidiana del patrimonio urbano ed edilizio. L’assenza non casuale delle pubbliche autorità, gli intrecci di interessi tra speculazione edilizia e fenomeno mafioso sono tra le pagine più drammatiche e sanguinose della nostra storia recente. Le pagine di Inchiesta a Palermo di Danilo Dolci [pubblicato nel 1956 da Einaudi, N.d.FC] colgono queste scene nel momento della sua formazione ed assestamento; quel che accadrà poi sarà la conseguenza di un sistema di corruzione e di connivenze che certo non è argomento di questa nostra storia, ma che sarebbe colpevole non ricordare.

«La città subisce l’attacco più efferato della sua storia recente e le cronache del quotidiano «L’ora» la documentano ad horam. Si tratta delle aree periferiche più a ridosso dell’antico tessuto urbano. I bombardamenti dell’ultima guerra avevano infatti infierito sul centro della città e la ricostruzione è stata sostanzialmente lenta ¾ o addirittura nulla ¾ lasciando che l’antico degradasse fino alla fatiscenza. Un caso, quindi, per molti versi atipico: giacché a Palermo non abbiamo la ricostruzione selvaggia delle aree più antiche come a Roma, Napoli e Milano. In queste due ultime città i bombardamenti avevano slabbrato la trama della città antica ed in definitiva fu su questi settori che si abbatté la ricostruzione. È stato scritto, e vale qui ripeterlo, che i guasti subiti dalle città italiane sono stati notevoli a causa della guerra, ma certo maggiori sono stati quelli della ricostruzione: la Napoli di Lauro, la Roma di Rebecchini, la Milano del miracolo economico e la Palermo della mafia sono i simboli araldici di questo assalto programmato al patrimonio urbano del nostro paese.

«Ma se per talune di queste città il centro storico è stato nell’occhio del ciclone e poi si sono aggredite le periferie, a Palermo il fenomeno ha avuto un andamento inverso. È stata l’edilizia liberty che ha subito i colpi più duri ed è irrecuperabile l’immagine delle aree di espansione urbana che ancora fino agli anni Trenta erano ricche di giardini. Quei celebri giardini di Palermo di cui già si è detto e che un ruolo fondamentale hanno svolto nella storia della città.

Un caso clamoroso è quello della villa Deliella di Ernesto Basile ¾ uno dei grandi protagonisti di questa stagione palermitana agli inizi del secolo ¾ che sorgeva in piazza Croci. Ma la storia della sua demolizione merita ¾ sia pur brevemente ¾ d’essere ricordata. Nel 1954 su proposta della locale Soprintendenza ai Monumenti la villa veniva vincolata, essendo una delle superstiti opere del Basile. Tre anni dopo il Consiglio di Stato revocava il vincolo con una motivazione formalmente ineccepibile: non erano trascorsi cinquant’anni dalla costruzione dell’edificio, risalente al 1909. Dunque bisognerà attendere che scocchi la fatidica data: ma il proprietario dal piccone lesto ovviamente non attese che trascorresse il tempo previsto dalla legge ¾ termine stupido, è inutile dirlo ¾ e demolì la villa. Il piano regolatore del 1956 aveva vincolato la villa e il giardino per uso pubblico; ma il piano viene rielaborato e nel 1959 il vincolo a verde pubblico diviene verde privato (cfr. Bruno Zevi, Cronache di Architettura, Laterza, Bari 1971, iii, n° 295). Il gioco è fatto. Il sindaco è Salvatore Lima e val la pena ricordarlo. È un caso simile a tanti altri che si snoda sul filo della carta bollata, tra cause e sentenze, tra piani regolatori e pareri. Una vicenda che ha tutti i crismi della legalità. Ben diverso è il sinistro fragore delle bombe che nottetempo induce proprietari riottosi a cedere alle “pressioni” di più interessati palazzinari. Sorge quella melma edilizia che sarebbero i nuovi quartieri medio borghesi della Palermo dei nostri giorni. La popolazione più povera s’accalca ancora nella fatiscente edilizia del centro storico. Per tale non trascurabile ragione l’auspicabile restauro urbano di Palermo deve muovere dal suo antico cuore; risanandolo e tutelandone i valori si assicura alla popolazione più povera la possibilità di partecipare a questo processo di ricomposizione economica e sociale. Ma questo porterebbe a parlare di cose che sono fuori l’ottica della nostra ricerca: certo che la confusione che regna ancora oggi sul futuro destino della vera città ¾ quella stratificata nei secoli, non quella costruita dai pescecani dell’edilizia e dalla mafia ¾ è un sintomo allarmante che deve far riflettere tutti quanti siano interessati a restituire quel che resta della città ai palermitani prima di tutto e poi a quanti amano l’immagine e la storia di questa grande capitale.»

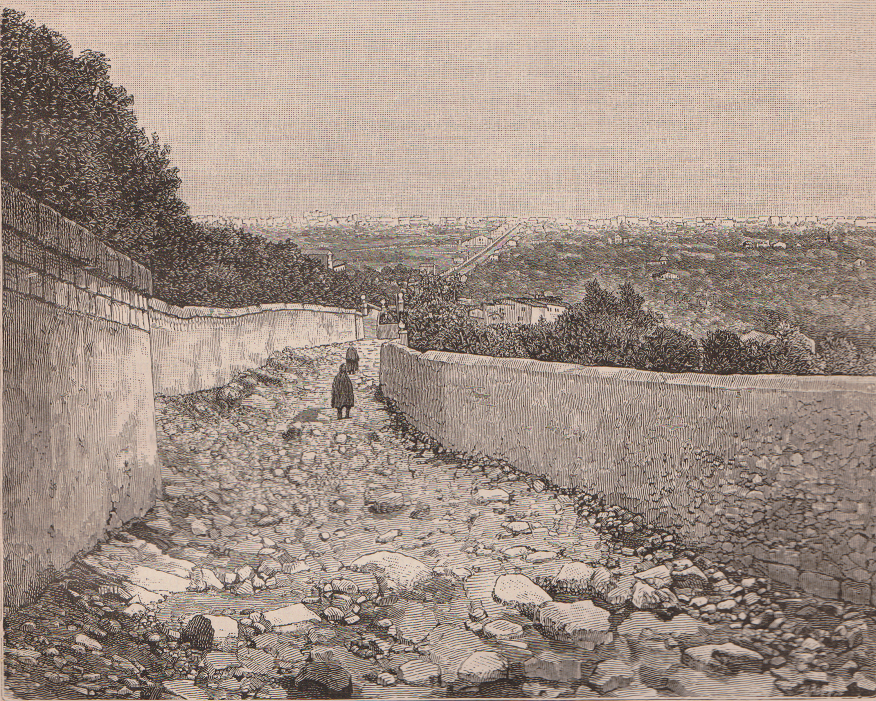

Le espressioni di rammarico e i giudizi sul “sacco di Palermo” che ho riportato nelle pagine precedenti trovano una conferma tanto eloquente quanto drammatica nel confronto tra la Carta del Touring degli anni Trenta e la mappa di Google attuale o accostando la foto di Wikipedia della prima figura, la veduta dal monte Pellegrino “pressato alle falde dagli alti edifici dei nuovi quartieri residenziali”, all’incisione di Gustavo Chiesi con «Palermo vista da Monreale» nel 1892, dove ai lati del Corso Calatafimi, fino al margine del centro urbano all’orizzonte, tutto lo spazio è coperto dalla fitta vegetazione, con la rara presenza di qualche masseria. Ricordo perfettamente quale era l’immagine della Conca d’Oro che si presentava alla mia mente di scolaro delle elementari quando sentivo quel nome studiando geografia. Conoscevo i giardini di arance (e mandarini e limoni) nella piana del Simeto, quelli di famiglia in contrada La Vana a Paternò e, poco più lontani, al Mendolito, verso Santa Maria di Licodia, e quindi la fantasia mi faceva vedere queste distese infinite di alberi carichi di frutti come sui mosaici alle pareti della Al-Jawharyya, la Sala di Ruggero II “adorna di pietre preziose”. Come ricordo il profumo – ‘u sciauru – di zagara che a primavera iniziavo a respirare a pieni polmoni, inebriato, affacciato al finestrino del treno, appena partito da Messina dopo il traghetto dello Stretto, certo insieme a quello del fumo di carbone della locomotiva a vapore, per cui scendevo alla stazione di Catania completamente “niuru”.

La Carta Touring di Palermo e della Conca d’Oro mostra quella che era allora, senza dubbio, una delle zone turistiche più celebrate d’Italia, nella sua straordinaria integrità, lontanissima dalla sorte futura, quando la “melma” strabordante, colata a coprire la natura e i limitati, equilibrati insediamenti umani dei secoli passati, si stenderà su tutto, senza pietà, mostruosa anche per lo “spessore”, l’altezza delle nuove costruzioni, prive di qualità e di umanità verso gli stessi abitanti. Ci resta il ricordo del magnifico passato, quando la Conca d’Oro era la vera e propria “corona” di quella che nel 1770 l’inglese Patrick Brydone descriveva come la città «più regolare che abbia vista», ammirato dai tracciati viari principali, mentre diciassette anni dopo è per Goethe un misto di ordine e di disordine, da un verso affascinante e soave, con luoghi – come il giardino pubblico della Marina, «il più stupendo del mondo» – che evocano fondamentali reminiscenze letterarie classiche, e contemporaneamente labirintica, disorientante per lo straniero, con le sue contraddizioni urbanistiche analoghe a quelle sociali, il divario tra la grande ricchezza e l’estrema povertà, allo stesso modo di tante altre città del regno e poi di quella che sarà l’altra capitale, Napoli, con un susseguirsi di sovrani di varie dinastie sempre di origini straniere eppure per molti aspetti connaturati alle tipicità meridionali, con influenze reciproche divenute emblematiche e congenite.

Alcuni riferimenti del libro di De Seta e Di Mauro ricordano situazioni palermitane che si sono ripetute a Napoli, a Roma, a Milano e altrove, come pure a Civitavecchia. E voglio ricordare, in proposito, la puntata numero 8 del 24 marzo 2022 (Persone. Mario Guiotto ed Armando Dillon: il senso del diritto) in cui ho messo in evidenza «una coincidenza con fatti a noi vicini, rappresentata da quelli che, nella sua relazione per gli Atti del IV Congresso Nazionale di Storia dell’Architettura del 1950, Roberto Pane definisce “pseudo restauri”, riferendosi a quegli interventi gestiti dalle Curie e volti a garantire interessi tutt’altro che spirituali ed artistici, promuovendo restauri in perenne contrasto con i pareri, motivati da criteri rigorosi, dei Soprintendenti, come in particolare per le cattedrali di Cefalù e di Messina». Ma altre analogie, fortunatamente, non ve ne sono, se non l’emergenza del dopoguerra, la diffusa ignoranza e la prevalenza, anche in alcune ben individuabili decisioni di qualche organismo istituzionale, dell’interesse privato rispetto a quello pubblico. Ne abbiamo già ripetutamente parlato. In attesa, quindi, di eventuali commenti e del contributo auspicato in apertura, mi sembra utile ricordare la bella introduzione di Enrico Guidoni (una delle tante gravissime perdite della nostra disciplina, la sua morte prematura) al volumetto di «Storia della città» del 1988 dedicato a Il mondo islamico. Immagini e ricerche e intitolata I vicoli ciechi della storiografia. Riferendosi ai veri e voluti vicoli ciechi dei tessuti residenziali della città del mondo islamico e di molti insediamenti medievali mediterranei, Guidoni metteva in guardia dal cacciarsi nei vicoli ciechi storiografici e dalla tendenza, anche di enti locali direttamente interessati, di considerare i tessuti urbani cosiddetti (e stupidamente) “minori” come complessi privi di valore, passibili di sventramenti, ristrutturazioni ed interventi comunque distruttivi. Una tendenza ora meno seguita ma non sconfitta, come insegna il caso, ben noto ai Lettori, della “famigerata” Variante 30 di Civitavecchia (SLB, Ultimissime VI, 13.11.20).

Bibliografia

- VV., La biblioteca di Repubblica, L’Italia, 4. Sicilia, Touring Editore, Milano 2005.

Brilli, Attilio, Il grande racconto delle città italiane, Società editrice il Mulino, Bologna 2016.

Touring Club Italiano, Carta delle zone turistiche d’Italia: Palermo, la Conca d’Oro e dintorni in scala 1:50.000, Ufficio Cartografico (Capo cartografo Pietro Corbellini), Touring Club Italiano, Milano 1928.

Chiesi, Gustavo, La Sicilia illustrata nella storia, nell’arte, nei paesi, Edoardo Sonzogno, Milano 1892.

De Seta, Cesare e Di Mauro, Leonardo, Le città nella storia d’Italia. Palermo, Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari 1980 (Grandi opere).

Dolci, Danilo, Inchiesta a Palermo, Giulio Einaudi, Torino 1956.

Guidoni, Enrico, I vicoli ciechi della storiografia, in «Storia della città», XIII, n° 46 (Il mondo islamico. Immagini e ricerche), aprile-giugno 1988, pp.3-6, Gruppo Electa, Milano 1989.

Romani, Francesca Romana, Le grandi civiltà. Islam, GEDI Gruppo Editoriale su lic. White Star, Roma 2019.

Vuillier, Gastone, La Sicilia, impressioni del presente e del passato, Fratelli Treves, Milano 1897.

Zevi, Bruno, Cronache di Architettura, Gius. Laterza & Figli, Bari 1971.

FRANCESCO CORRENTI

Interesting article!

"Mi piace""Mi piace"

Che bel documento! Profumo di zagara e ricordo del maestro Danilo Dolci, che ho letto per una “educazione sentimentale” quando insegnavo.

Il piacere di conoscere Palermo, la Vucciria e la cripta dei Cappuccini.

Un saluto, Francesco.

"Mi piace"Piace a 1 persona

Anonimo sono io Rosamaria, mi scuso ma sono a Istanbul e non è facile scrivere sull’iPhone

"Mi piace""Mi piace"

Ho letto con commozione il tuo articolo sulla mia bella città e con commozione anche il ricordo di Enrico Guidoni con il quale feci la tesi di storia dell’Urbanistica su Sisto V e l’ urbanizzazione Quirinale che mi valse un 110 e lode per quel gusto tutto palermitano di “ esterofilia” che incantó tutti. Ho amato e amo quella città ed è vivo il ricordo del sacco di Palermo e della sfrontatezza di quello che ero io un tempo che mi permise di dire a Vito Ciancimino, ospite a casa di mia zia per una serata di gioco a carte( chemin-de-fer) che avevano rovinato questa città e che mi vergognavo di tali amministratori; la mia bella Palermo ferita e piegata dalle stragi di viale Lazio e dai morti ammazzati compreso quel mio compagno di scuola che si trovó casualmente nel posto sbagliato e vide quello che non doveva: lo trovarono all’inizio della Favorita, crivellato da svariati colpi di mitra.La Facoltà di architettura era l’unica che era rimasta nel centro storico, in un vecchio edificio rimaneggiato anche da Pollini, poco oltre piazza della Vergogna; a quei tempi tutto il centro storico era abitato da un sottoproletariato urbano in case fatiscenti che lasciavano intravedere a stento un antico splendore; la media borghesia si era tutta trasferita nelle adiacenze di via Libertà inizialmente e poi aveva favorito il sacco di Palermo spostandosi in viale Lazio, viale Strasburgo e adiacenze; oggi da Carini, Cinisi è tutto un continuo urbano. Ma quella parte della città io non la considero Palermo. Per me la città va dalla Statua alla Stazione; oggi molti giovani, intellettuali, artisti hanno ripreso ad abitare nel centro storico e si assiste ad un continuo recupero del tessuto urbano; la vecchia abitazione dei Tomasi di Lampedusa è stata completamente recuperata con un intervento forse non ortodosso ma molto suggestivo; anche alcuni miei amici hanno acquistato e recuperato appartamenti in via Alloro a due passi da quella piazza Marina con al centro il più bel giardino con i suoi contorti alberi secolari; oggi comunque pur tra mille contraddizioni, Palermo è in gran fermento; un po’ di merito lo si deve anche a Leoluca Orlando che ha imposto certe scelte e non si è lasciato intimidire. La chiusura di quella parte di via Maqueda che va dal teatro Massimo ai Quatto Canti, ha visto la serrata dei negozianti per tre lunghi mesi, ma il tempo diede ragione ad Orlando e in seguito chiesero di completare la pedonalizzazione fino alla fine della strada; Quello che è invece scomparso del tutto è quel profumo di Zagara che da bambina, nelle serate estive arrivava fino a Via Pirandello dove abitavo e che ci stordiva tanto era penetrante.

"Mi piace""Mi piace"

Le belle riflessioni di Rosa Maria integrano, come mi aspettavo, la cruda illustrazione del micidiale e irrimediabile degrado subito da Palermo con circostanze, sensazioni e reazioni vissute dall’interno. Nelle mie varie occasioni di soggiorno in città – oltre alle infinite opere d’arte, siti e cose celeberrime che sono impossibili da vederle tutte – abbiamo avuto modo di conoscere realtà eccellenti di ogni tipo, senza incontrare o percepire situazioni sgradevoli. Ci auguriamo tutti che quei segnali positivi di nuovi fermenti di cui parla Rosa Maria diano risultati sempre più diffusi, duraturi, definitivi. Conto anche di riuscire, in una futura occasione, dopo un paio di tentativi non riusciti, a visitare gli affreschi di Pietro Novelli su San Giovanni di Dio nella ex corsia dell’ospedale dei Benfratelli, che “inseguo” da anni per certe analogie con il Vecchio Ospedale di Civitavecchia. Come sarebbe utile che anche in questa città i negozianti giungessero a chiedere di “completare la pedonalizzazione” di tutto il centro storico. Un grazie anche a Paola Angeloni per il suo commento.

"Mi piace""Mi piace"