RUBRICA “BENI COMUNI”, 69. MAGARI… (parte 3^)

a cura di FRANCESCO CORRENTI ♦

(3 – continua dalla puntata precedente)

Se la gentile Lettrice ed il cortese Lettore hanno iniziato a leggere questa puntata dopo aver seguito le due precedenti dedicate ai “Magari” siciliani ed ai loro incantesimi ed esorcismi, avranno anche compreso che ciascuna di esse aveva un sottotitolo inespresso, che tuttavia era intuibile dal tema principale trattato nel testo e nelle figure. Per cui la prima puntata potremmo chiamarla “La coda del Drago”, la seconda “Pulizie di Pasqua” e per questa di oggi scopriamone il sottotitolo adesso, dato che ancora non conosciamo gli argomenti e il loro dipanarsi, né voi Lettori – com’è normale – né io stesso, perché come al solito parto con una vaga idea di base, per poi seguire gli spunti che mi vengono in testa e addentrarmi “magari” in direzioni impreviste.

In realtà, sono io stesso alquanto incerto su come sviluppare l’idea iniziale, visto che ancora non ho ben chiaro quello di cui verrò a parlarvi. Un primo tema da svolgere potrebbe essere: I fantasmi della scuola: tra ectoplasmi e angeli custodi. Ma subito dopo mi torna in mente un libro che mio padre mi mostrava da ragazzo e dal titolo di quello tirerei fuori il secondo tema: Come ti erudisco il pupo. Tanto per fare un confronto tra la mia istruzione e quella dei miei nipoti. Anzi, tra l’educazione nazionale, la pubblica istruzione e l’istruzione ed il merito, che corrispondono alle denominazioni assunte nel tempo dal Ministero di Viale Trastevere.

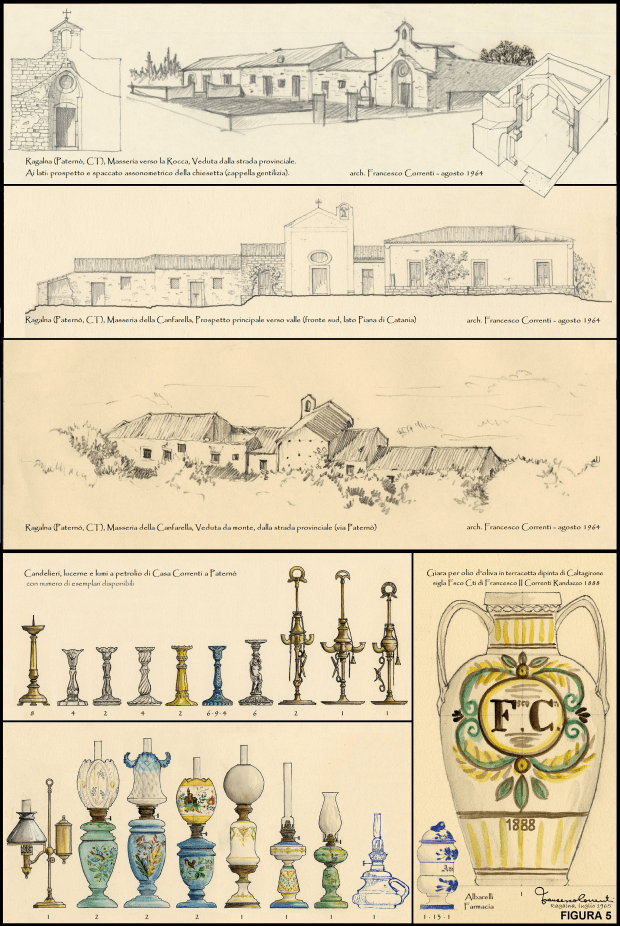

È proprio questo confronto a ricordarmi un recentissimo dono ricevuto dalla Sicilia. Perché in effetti tra le cose c’è un legame molto stretto e questo lo ritroveremo più avanti. Per ora voglio solo dire che, proprio in quel piccolo villaggio sull’Etna, la vaga Ragalna tra il 1947 e il 1967, allora frazione del Comune di Paternò, cara alla mia famiglia per esservi nato, il primo novembre 1865, in contrada Canfarella, mio nonno omonimo, perché i suoi genitori si erano lì rifugiati durante un’epidemia di colera scoppiata a Paternò, venendo perciò registrato solo un mese dopo, al rientro, il 4 dicembre, festa della patrona Santa Barbara. Un villaggio che ha avuto nella mia vita un peso molto importante per essere stato l’amatissimo posto delle mie vacanze, la località in cui è morta mia Nonna Grazia, in cui ho fatto le più care e tenaci amicizie della vita, in cui ho provato le prime curiosità e i primi trasalimenti dell’adolescenza, anche delle prime avventure, dei primi successi (artistici) e dei primi incidenti con qualche conseguenza fisica: certamente il luogo in cui ho potuto avere quel contatto particolare con la natura, intesa nel senso più ampio e totale, dai paesaggi nella loro varietà e specificità al rapporto “affettivo” con il regno vegetale e quello animale, dalla consuetudine con le manifestazioni vulcaniche alle trasformazioni delle stagioni, che hanno indotto l’interesse e la curiosità per la comprensione dei fatti naturali e lo studio delle discipline riguardanti la mineralogia, la botanica e la zoologia, anticipando per passione quello che avrei studiato a scuola al ginnasio e poi al liceo. Studi quelli liceali, sotto la guida del professor Giovanni Faure, che con i suoi straordinari grafici mi ha insegnato a conoscere i sistemi scientifici di classificazione delle cose e ad “ammirare” l’ordine con cui abbiamo organizzato il caos dell’universo: Omnia in mensura, et numero et pondere disposuisti.

Oltretutto, non posso neppure rimandare la risposta alla vostra domanda della puntata precedente, glissata la volta scorsa e impellente quest’oggi: cosa facevi, lì nella foto, davanti a vari oggetti che sembrano dolciumi, reggendo in mano quella strana cosa con manico, pare una borsa, ma si vede che è di pasta di pane, con cinque uova intere inserite nell’impasto? Avevo promesso: «questo ve lo dirò nella prossima puntata!» Tra l’altro, mi devo sinceramente complimentare con voi per la precisione della domanda, per aver colto in quella vecchia e piccola fotografia dettagli e particolari tanto esatti e precisi, addirittura sugli ingredienti!

Tutto vero, tutto esatto. Le cose preparate fin dall’alba da Nonna Grazia, con l’aiuto di due vicine affezionate che venivano a darle aiuto in alcune faccende di casa, come appunto accendere e mantenere il forno, alimentato con fascine, conservate nella legnaia, accessibile sia dal cortile sia dalla cucina. Vicino al forno, appoggiati al muro, vi erano tre lunghi bastoni con diversa funzione: uno di questi era il “tirabrace”, formato da una tavoletta posta a squadra su un manico lunghissimo per poter arrivare in fondo, intorno alle pareti della camera di cottura. Così si spazzava via la cenere, ripulendo poi bene, con uno “straccio” umido in cima ad un altro lungo bastone, il piano dove mettere l’impasto lievitato pronto per la cottura, disponendo i pezzi distanziati con il terzo, la “pala per infornare”.

Sarebbe interessante spiegare (non mi sembra un argomento da trattare a breve termine) come avvenivano i rifornimenti della famiglia per quanto riguarda i vari tipi di combustibile per riscaldare, per cucinare, per fare luce di sera e di notte. E poi gli alimenti, ossia la verdura, la frutta, la carne e le uova. Per queste c’era in un angolo del cortile, vicino al piccolo locale della stalla, che in quegli anni non era utilizzata, un paio di gabbiette in legno molto grezzo e chiuse con una rete di fil di ferro in cui si teneva qualche gallina e qualche coniglietto. Venivano i massari dei vari “giardini” di agrumi di proprietà (ricordo Turi e la sua famiglia, ragazzi e ragazze, tutti biondi, occhi azzurri e di gentile aspetto, con antenati normanni, evidentemente, ma c’erano in Sicilia anche giovani dai capelli corvini e gli stessi occhi cerulei: forse di ascendenze arabe?), chi con lo sceccu, l’asino, carico e chi con il mulo o il cavallo, in certi casi anche con il carretto. I Nonni si approvvigionavano così dei prodotti agricoli, mentre il pane era prodotto in casa, una volta alla settimana, in forma di grandi pagnotte rotonde (vastedde) o a ciambella (cucciddatu), conservate coperte da tovaglioli nella stessa maìdda, la madia. Il profumo prima e il sapore subito dopo del pane di semola di grano duro appena sfornato si conserva inalterato, tale e quale, per decenni e può causare – in caso di lunghe astinenze – gravi sintomi di rimpianto.

I giardini erano irrigati da un sistema sapiente di canali, condotte, chiuse e vasche di conserva, esattamente come ho visto tanti anni dopo nelle oasi del Maghreb, per esempio a Nefta, vicino a Tozeur in Tunisia, nel palmeto chiamato «la Corbeille», ai margini del Sahara. Un viale che partiva dal cancello d’ingresso, fiancheggiato dalle piante di aranci, mandarini o limoni, portava al piccolo nucleo di costruzioni con il locale del ricovero temporaneo per qualche pausa di ristoro (non c’è la casa contadina, sul posto), senza locali igienici ritenuti superflui con tanta “sciara”, la stalla e un magazzino per gli attrezzi, piccolo, dato che i frutti venivano venduti appena raccolti. Lì vicino erano coltivati orti e frutteti, con l’immancabile pergola d’uva da tavola con enormi grappoli dai chicchi giganteschi, presente anche nella casa del paese, sulla prima terrazza. L’acqua corrente nei canali, alcuni anche sopraelevati, del sistema delle antiche saie consentiva di rifornire quando occorreva il recipiente a due manici chiamato ‘u bùmmulu (letteralmente, il “bombolo”), in cui la bevanda era tenuta al fresco, all’ombra. Anche in paese l’acqua non mancava e quanto al fresco, durante l’estate, i muli che portavano dalla “fossa della neve” sull’Etna i blocchi di neve pressata, riparati da felci, assicuravano bibite fredde, sorbetti e granite.

La pescheria non era molto lontana da casa nostra – mentre il palazzotto dei Raciti sorgeva proprio di fronte al mercato coperto – e lì vendevano anche i larunchi, le rane, e i paternesi erano proprio detti “larunchiara”! Ed ecco un altro argomento che sarebbe interessante affrontare, quello di questo cibo consumato fin dai primi secoli del Medioevo nelle zone irrigue, però visto con qualche diffidenza o disagio nelle nostre città dei supermercati. Mentre era raccontato come prelibato – il brodetto e le coscette fritte, proprio come a Paternò – da Gianni Brera a Mario Soldati nel Viaggio nella valle del Po (1957, quasi gli stessi anni dei miei ricordi), a proposito d’una trattoria di Pavia – e con epigoni in Lomellina, nel Vercellese e nel Novarese, o da Curzio Malaparte nell’Arcitaliano (1928) sulle abitudini alimentari dei pratesi (“granocchiai”).

Allora, avendo girato abbastanza intorno alle abitudini alimentari del paese («Cittadina della provincia di Catania, da cui dista circa 21 km. Posta a 279 m. s. m., sul declivio meridionale dell’Etna, domina la valle del Simeto.» Enc. Ital., XXVI, s.v., p. 503-504, Roma 1949), mi sento pronto a dare l’attesa risposta, avvertendo che essa non è del tutto facile, a voler cercare supporto nelle informazioni aggiornate della “rete”, perché si trova di tutto, ognuno dice la sua, non vi è nessuna uniformità di nomi nelle diverse zone dell’isola, anzi, le spiegazioni reperibili sembrano studiate per confondere le idee e le cognizioni riaffioranti dalla memoria si trovano di fronte i dubbi e le incertezze suscitati dallo scrupolo di non propinare ai Lettori cose non vere. Per cui mi attengo alla regola iniziale, di riferire quello che in buona fede ricordo d’avere appreso in quegli anni lontani dalla viva voce dei Nonni. Per cui, rivedendo la foto, mi ritrovo “davanti a vari oggetti che sembrano dolciumi” e lo sono davvero: infatti, sono quelli che mia Nonna Maria Grazia chiamava al singolare “cicilìu” e al plurale “cicilìi”, e li faceva appiattendo una palla d’impasto e dandole varie forme, aggiungendo pezzi di altra pasta e rappresentando uccelletti o ciambelle grandi all’incirca un palmo, sulla quale inseriva un uovo sodo non sbucciato, che fissava sulla base con due bastoncini cilindrici disposti sopra a croce. Questa base la poteva anche fare formando una treccia con due o tre bastoncini d’impasto, che poi arrotolava a crocchia circolare (come lei stessa portava i suoi capelli), per poggiarvi l’uovo e la croce. Spennellato il cicilìu con l’uovo, lo decorava con codette di zucchero colorato e/o vermicelli di cioccolata e quindi lo infornava per un quarto d’ora, lasciandolo poi raffreddare prima di darmelo. Come, vedo, raccomandano alcune ricette su Internet. Io, al tempo, ero abbastanza grandicello e sveglio, benché cittadino e romano, per non essere così sciocco da scottarmi. Quanto a “quella strana cosa con manico che sto reggendo in mano, che pare una borsa, ma si vede che è di pasta di pane, con cinque uova intere inserite nell’impasto”, posso dire che Nonna l’ha fatta allo stesso modo del cicilìu, con lo stesso impasto, ma con quella forma a panarieddu con manico, chiamandola “cuddura” (cuddùra) e – se non ricordo male – senza metterci dolcificanti ed anzi avendo aggiunto il sale nell’impasto. Per cui mi piacque più dei dolcetti.

Per il Lettore ansioso di esperimenti gastronomici, fornisco la ricetta del cicilìu, avvertendo che sulle “dosi” non ho trovato due ricette uguali e ne ho scelta una a caso. Quella di mia Nonna, proprio non sono in grado di ricostruirla. Ma la parola “dosi” mi ricorda un proverbio citato spesso da Nonno Francesco: «Il veleno, a dosi, non fa male». Seguace di Paracelso (nota 5)?

Ingredienti: «1 kg ’i sciuri (farina 00), 400 gr. ’i zuccuru (zucchero), 4 ova (uova medie), 1 lumìa (da grattugiare, scorza di limone), 400 gr. ’i saimi (strutto, sugna), ’u livitanti (lievito), 1 uovo per spennellare, arofuru (chiodi di garofano), cannedda (cannella), diavulicchi e cimini (confettini colorati e codette), vermiceddi ’i ciucculata (vermicelli di cioccolata), X uova sode (dispari)».

Preparazione: «Mettete la farina in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero, il lievito setacciato e la scorza grattugiata del limone, aggiungete lo strutto e le uova leggermente sbattute; iniziate ad impastare in ciotola con le mani, lavorate molto bene l’impasto in modo da amalgamare gli ingredienti, poi trasferite su un piano di lavoro e impastate ancora fino ad ottenere un composto omogeneo; la consistenza dell’impasto non sarà dura e anzi risulterà abbastanza morbida ma non appiccicosa. Prendete 90 grammi di impasto, tenendo coperto ciò che resta per non farlo seccare, dividetelo in tre parti, prendete la prima porzione e, aiutandovi con poca farina, formate un bastoncino. Fate lo stesso con gli altri due. Dovranno essere spessi circa 1 cm e dovranno essere tutti della stessa lunghezza. Bloccate insieme le tre estremità e formate una treccia. Premete delicatamente per chiudere la fine della treccia. Sollevatela delicatamente e trasferitela su una teglia, chiudendola a cerchio e premendo delicatamente una delle due estremità sull’altra. Lavate bene le uova per la decorazione, asciugatele e posizionatene una al centro, premendo leggermente. Prelevate una piccola porzione d’impasto e formate un bastoncino, dividetelo a metà e posizionatelo sull’uovo in modo da formare una croce.

«Premete quindi, sempre delicatamente, sulla pasta per farlo aderire bene. Proseguite in questo modo fino a terminare l’impasto, otterrete tanti dolci quante sono le uova, nel caso del cicilìu, o affondandole nell’impasto in numero dispari, nel caso della cuddura. Man mano posizionateli sulla teglia, distanziandole tra di loro. Spennellate con l’uovo e decorate con gli zuccherini colorati. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° (200° a detta di altri) per circa 15 minuti (20-25 secondo altri). Sfornate e lasciate raffreddare prima di regalare i dolci ai picciriddi».

Adesso, onorato il dovere della risposta, posso passare al dono recente ricevuto dalla Sicilia. Il dono, graditissimo, e stato duplice ed è consistito nei due volumetti che ho doverosamente riportato nella bibliografia, ma non voglio qui parlare del primo libro, autobiografico e non solo, del professor Francesco Cutore (una di quelle più care e tenaci amicizie della vita di cui ho detto, resa più ferrea per l’omonimia (solo diversi i Santi dell’onomastico) e l’identicità della sigla F.C.), bensì del secondo, del professor Pasquale Cutore, genitore dell’altro, che del libro paterno è stato il curatore affettuoso, compilando e componendo una antologia di scritti di grande interesse e di grande valore da molti punti di vista, soprattutto per la loro finalità originaria, per la loro perfetta rispondenza alla vita e al carattere dell’Autore e per l’insegnamento esemplare che ci viene impartito da quelle pagine di un’altra epoca (è proprio il caso di dirlo, si inizia da pochi anni dopo la Belle Époque!), precorrendo concetti e metodi della “cultura dell’apprendimento” che ancora oggi sembrano di difficile attuazione nella scuola e nella società.

Il professor Pasquale Cutore, matematico, era nato a Paternò il 16 gennaio 1890. La sua biografia, di cui do una breve sintesi tratta dallo stesso libro di cui parliamo (nota 6), dimostra – come commenta il figlio e curatore (laureato in Fisica, a sua volta insegnante per quarant’anni negli ITIS) – che si tratta di un “Uomo di Scuola” appassionato del proprio lavoro, convinto di dovere e voler compiere una vera e propria missione, di eccezionali capacità didattiche, attento alle esigenze ed allo sviluppo intellettuale e sociale degli alunni, propugnatore di un insegnamento della matematica (la “bestia nera”!) basato su applicazioni pratiche, intuitive, senza astruse astrazioni ma viste in una prospettiva storica tale da interessare le giovani menti. Nel libro sono trascritte dieci “Relazioni finali” sui corsi di matematica e computisteria tenute in vari istituti tra l’anno scolastico 1925-26 e il 1944-45, scelte per i loro contenuti inusuali. Scrive in proposito il curatore, prof. Cutore jr:

«Un altro motivo che mi ha indotto a pubblicare e diffondere questi documenti è che ritengo queste relazioni un unicum. La relazione finale, perlomeno per quel che riguarda il periodo durante il quale ho prestato la mia opera, era ritenuta un noioso compito da svolgere ad ogni fine di anno scolastico. Si ritirava in segreteria un modulo, che riportava alcune voci relative alla condotta degli alunni, allo svolgimento dei programmi, ai libri di testo, che veniva riempito frettolosamente consegnato. Penso, comunque, che tali relazioni hanno dormito sonni profondi nelle segreterie e mi chiedo: se i docenti dell’istituto, nella loro totalità, avessero avuto la voglia e la capacità di formulare testi così articolati, il povero preside, se avesse dovuto leggerle tutte, come avrebbe dovuto fare per dovere d’ufficio, sarebbe sopravvissuto?»

FRANCESCO CORRENTI (3 – continua)

uno spaccato della Sicilia che mi ricorda la mia infanzia a casa dei nonni; benché mi ritengo palermitana a tutti gli effetti, i nonni vivevano in provincia di Agrigento e la mia infanzia è costellata da situazioni molto similari a quelle da te raccontate compreso “ u panarieddu” che io a Pasqua faccio ancora; a anche la pupina con l’uovo in pancia; e quando si andava nella casa di campagna l’acqua veniva portata dagli scecchi con i bumbuli; vi sono molti ricordi di casa dei nonni e uno dei più terribili fu quando entrai in quel grande locale dopo le cucine in cui tenevano il cibo e che era chiamato “ u dammusu” e infilando la mano in una cassa contenente mandorle strinsi in mano un topino, le mie urla svelarono la marachella; poi l’altro ricordo riguarda la piccola cappella che c’era in casa e con un armadio con i “ gioielli” della Madonna, chiaramente finti ma che mi affascinavano e allora mi mettevo in testa il diadema le collane gli anelli il mantello azzurro e mi specchiavo nello specchio del vicino salotto ma con un gran senso di colpa e con la convinzione di commettere un sacrilegio, convinzione che non mi impediva di rifarlo

"Mi piace""Mi piace"