RUBRICA BENI COMUNI, 104. RITROVATO IN INDIA QUEL MIO PROGETTO PER LA PANTAFORNA (SECONDA PARTE)

a cura di FRANCESCO CORRENTI ♦

(riprendo dall’ultima frase della puntata precedente, rimasta in sospeso)

Un’altra, disegnata su un foglio di colore arancione, un cartoncino per tempera 70 x 50, era tratta da Le Cronache di Frà [sic] Salmastro da Venegono (Linus, a. IV, n° 42, Settembre 1968) e riportava un mio riassunto grafico del racconto di Munari di cui era protagonista Menafumo, maestro architetto (aveva imparato il mestiere dai Magistri Campionesi) ma anche diavolo di seconda categoria A. Rispondendo nel 1213 al bando del Comune di Pavia, nelle peste per il crollo del ponte sul Ticino alla vigilia delle consultazioni amministrative, proprio quando, per propaganda elettorale, doveva essere inaugurato per l’ennesima volta, si presenta al podestà uscente e ricandidato. Il mio disegno lo vedete riprodotto nella figura 104/5. Io architetto lo ero, al bando del Comune avevo risposto anni prima e non mi sentivo particolarmente diabolico né, tanto meno, esoso, dato che i compensi dei piani urbanistici redatti – ridotti ma extra stipendio – li stavo ancora aspettando da anni. Contavo che, a vedere quel disegno, qualcuno degli amministratori si com…muovesse… Ci son voluti molti anni. Quanto all’anima, avrei cercato di resuscitare io stesso, con un lungo e paziente lavoro condiviso con moltissime altre persone, quella della Città, «tra il Campanile di Santa Maria e la Torre quadrata della Rocca…» Son passati altri anni. Una mostra ha tentato un bilancio, nel 2018, cinquant’anni dopo. Ma ero ormai in pensione.

Ho parlato recentemente, in questa rubrica, dell’uscita del VII volume di Cinquant’anni di professione (iscritti 1966-71), pubblicato dall’Ordine degli Architetti di Roma, e dell’Atlante delle donne in architettura. Roma 1920-1975, edito dall’AIDIA: due libri in cui si tratta approfonditamente della biografia di Decani e Decane della professione, le cui opere sono numerosissime nella Tuscia e in particolare nel porto e nella città di Civitavecchia. Ma al riguardo non si sono avute ancora iniziative per conoscere e far conoscere al pubblico un aspetto così rilevante per noi tutti, quali sono l’ambiente e i luoghi di vita che tanto ci condizionano, per capirne il significato, il valore, la buona o la pessima qualità.

L’attività per concretizzare quel «diritto all’architettura» dei cittadini di cui ero divenuto, quale urbanista comunale, il “pubblico responsabile” ha incontrato fin dal primo giorno comprensione e collaborazione da alcuni o dissenso e contrasto da altri. Questi ultimi non per motivi ideologici o filosofici. Dei primi, ricordo sempre con affetto e grande stima una persona che conobbi prendendo servizio, nel 1969, al Comune di Civitavecchia: l’avvocato Aldo Fiorentini, allora assessore alle finanze. Mentre il sindaco Archilde Izzi – altra figura di altissimo livello e rare qualità – citava brani della Repubblica di Platone in Consiglio comunale, Aldo aveva letto, e continuava ad aggiornarsi, la magistrale Storia dell’architettura moderna di Leonardo Benevolo edita nel 1964 da Laterza (prima edizione nel ’60). Avevo avuto la fortunata occasione di partecipare ai seminari che Benevolo teneva, di sera, con un gruppo di noi studenti, in piazza della Rovere, sul lungotevere in Sassia, e quella concordanza di simpatie intellettuali ci rese subito amici, restando tali anche dopo che le vicende di ciascuno, il suo distacco dalla politica comunale, le diverse carriere professionali e poi la lontananza degli ultimi anni hanno portato a contatti saltuari, purtroppo terminati anch’essi per le inesorabili fasi dell’esistenza, con la triste notizia giuntami il 4 luglio 2018.

A metà di quegli anni Sessanta da cui siamo partiti, ero ormai quasi al termine del mio corso di laurea e lo stavo concludendo insieme alla mia fidanzata che sarebbe poi diventata a breve mia moglie. Eravamo insieme da quattro anni e, oltre agli esami e alla vita di facoltà, con i colleghi del Gruppo A e del Gruppo Nuova Città, avevamo un’intensa attività di ricerca proprio nel campo dell’urbanistica, dell’architettura, del restauro dei monumenti. Un suo dono, proprio a Natale del ’65, furono i tre volumi dell’autobiografia di Frank Lloyd Wright Io e l’Architettura (figura 104/1 in basso) nell’edizione Mondadori uscita a settembre. In quella prima figura ho rappresentato in pochi flash i nostri anni del corso di laurea in architettura, con il nostro team di studenti riuniti nello studio di Via Grazioli Lante della Rovere, in Prati: il Gruppo A(rchitettura) “rettangolo aureo” (dai simboli del logo), che era piuttosto ampio e comprendeva persone che hanno poi avuto una carriera molto brillante, e il Gruppo Nuova Città, che era quello ristretto di tutti gli esami, di tutte le attività comuni e dei viaggi di studio e di ricerca, una derivazione del primo, in cui, su cinque componenti, io ero l’unico di genere maschile (ma la foto chiarisce bene le appartenenze, nel caso che i lettori pensassero erroneamente a qualche frase dell’Elisir di Donizetti).

Alla base ideale dell’empatia che ci aveva portato ad associarci era il “comune sentire” su scelte professionali che erano necessariamente ideologiche e di conseguenza anche formali. Come indicava il logo, lo stemmino, del nostro gruppo, che era infatti un compasso, strumento per tracciare con precisione cerchi, circonferenze e non linee rette. L’asticella curva per graduare l’apertura recava la scritta «Nuova Città» in quei caratteri ripresi dalla “E” del Bar Euclide presso l’omonima piazza romana (oggi non c’è più), vicinissimo alla Facoltà, che era la ghiotta meta dei nostri intervalli tra le lezioni, caratteri che ho poi modificato a mio modo e utilizzo ancora oggi per la scritta BENI COMUNI di questa rubrica. Singolare il fatto che con quell’emblema «Nuova Città», sempre riportato sui miei progetti, sulla mia carta intestata, sui miei “Ex libris”, poi abbia scelto come luogo di lavoro, di studio e diciamo pure “del cuore”, proprio una Civita Vecchia.

L’essere allora io più avanti di due anni nel corso di laurea, con buone esperienze e capacità acquisite, mi aveva portato ad essere il “capogruppo” (e titolare dello studio) per entrambi i raggruppamenti. I progetti per gli esami nelle diverse materie (allora sostenuti, appunto, in gruppo, data l’ampiezza e la complessità delle tematiche) che ci avevano visti al lavoro con ottimi risultati erano quelli di cui ho già parlato in altre occasioni, come il rilievo e il restauro del Castello dell’Abadia a Vulci – tra i più affascinanti – e poi lo studio del Casino dell’Aurora dell’olandese Giovanni “Vasanzio” in Palazzo Pallavicini Rospigliosi, il Piano di Sviluppo dell’Alto Lazio per Urbanistica II con il professor Luigi Piccinato e poi, per l’esame di Composizione architettonica con il professor Ludovico Quaroni (ma approfondito anche per i corsi di Architettura degli Interni, Tecnologia dei Materiali, Scienza delle Costruzioni), il progetto “Residenza Strada Rossa Casilina-Centocelle” per l’espansione est di Roma, inserito nel contesto dello SDO/Sistema Direzionale Orientale del PRG.

Il dono natalizio di Paola corrispondeva alla nostra ammirazione per il grande architetto americano (era morto nel ’59), della sua architettura e dei suoi disegni, essendo, insieme alle colleghe del Gruppo, fautori dell’architettura “organica”, un’architettura che tendeva ad ammorbidire, per così dire (se il termine non suonasse un po’ bislacco) le linee degli oggetti progettati, ovvero dei volumi che immaginavamo nei progetti e rappresentavano gli edifici con le diverse destinazioni. Ripetevamo quelle parole attribuite non so più a quale Maestro: “Dove l’uomo impiega la linea retta, la natura la rode via”. In ciò eravamo anche in forte sintonia con il nostro docente Ludovico Quaroni.

Quaroni, chiamato alla Facoltà di Roma da Firenze dopo l’improvvisa morte di Adalberto Libera, era stato tra i soci dell’APAO, l’Associazione per l’Architettura Organica, fondata da Bruno Zevi nel 1945.e aveva partecipato al bando del 1958 per il concorso di un quartiere CEP alle Barene di San Giuliano, nella laguna veneta, con un progetto divenuto per noi un vero e proprio manifesto programmatico e di ispirazione formale. Le mie discrete qualità di disegnatore (e illustratore per alcuni tipi di pubblicazioni, come quelle nel campo della vignettistica e in quello, più remunerativo, della filatelia, in quegli anni molto seguita), note ai nostri docenti, mi avevano introdotto – insieme a Roberto de Rubertis e a Fabrizio Vescovo – in alcuni degli studi professionali più prestigiosi. Grazie al nostro assistente, Roberto Maestro, e a Gabriella Esposito, che mi chiamarono a disegnare il progetto del centro direzionale della Hafsia di Tunisi, ho iniziato a collaborare anche con lo Studio Quaroni, avendo contemporaneamente – con Paola – diverse occasioni di incontrare e avere lunghe conversazioni con il professore fuori della Facoltà. Da ciò e dalle interessanti elaborazioni del Gruppo per l’esame, la sua accettazione di essere mio relatore per la tesi di laurea – un privilegio non frequente: un altro laureando con lui, due anni dopo, fu Massimiliano Fuksas – sugli sviluppi architettonici dei punti focali del Piano regolatore di Civitavecchia. La mia caricatura, ironica ma affettuosa, fa parte delle cinquanta in cui ho ritratto i nostri docenti nella serie Tot capita, ma sono altrettante e più quelle delle colleghe e, in numero non quantificabile, tutte le altre di famigliari, amici, insegnanti e compagni di scuola dalle elementari al liceo, colleghi di lavoro, oratori o altri presenti in convegni, passanti, politici e persone note della cronaca o personaggi celebri dell’arte e della storia. Ma solo se mi interessavano per qualche loro caratteristica o legame con me.

Sempre nella stessa figura 104/1 ho posto alcuni esempi – con disegni o plastici – dei nostri studi tendenti ad approfondire le possibili combinazioni di linee curve e di volumi cilindrici o arrotondati, con indagini di tipo urbanistico sull’aggregazione dei servizi residenziali, la loro interdipendenza, le tipologie edilizie e quant’altro. In particolare, il “modello spaziale” da noi ideato era rappresentato dall’accostamento di segmenti cilindrici di varia altezza e di vario diametro, ottenuti dai tubi in cartone per archiviare i nostri progetti, che chiamammo “Tubolite” e di cui scrissi una descrizione adatta al clima del nostro studio, impegnato ma senza prenderci troppo sul serio (nota 1). Quindi, a seguire in figura, i tre volumi wrightiani di cui ho parlato e, accanto, una celebre opera di Wright, il “Solomon R. Guggenheim Museum” a New York, sulla Quinta Strada, vicino a Central Park, del 1943, visibile in una foto dell’esterno e in una dall’interno della copertura vetrata, ripetuta in un ombrello tra i souvenir acquistabili nel bookshop del museo (ormai è difficile anche per me non ricorrere a termini stranieri che utilizziamo sempre noi stessi).

Tutta la figura 104/2, invece, è dedicata ai miei studi di quei “formidabili” (lo furono indubbiamente anche per me) anni Sessanta, sull’architettura nei paesi etnei ed a quel mio “famoso” progetto per la Pantaforna. In contrada Pantaforna (sulle mappe attuali leggo Pantafurna ma in famiglia abbiamo sempre usato l’altro toponimo), territorio del comune di Paternò, provincia di Catania, alle pendici dell’Etna, ‘a Muntagna, vi era una proprietà della famiglia di mia nonna paterna, i Raciti Russo, in una zona che era stata coperta da colate laviche nel Seicento, per cui gran parte del terreno era formato appunto da questo manto di roccia, la «Sciàra», in cui riescono ad attecchire alcune piante tenaci (e spinose) e poi cespugli e infine alberi come il pistacchio (frastùca). La sciara è costituita, in profondità, da basalto compatto e in superficie da frammenti di roccia, dovuti allo scorrere e allo sbriciolarsi di lava raffreddata (a volte con la consistenza leggera e porosa della pomice), sopra il torrente incandescente di quella liquida sottostante.

In quella proprietà, ereditata da mio padre, vi erano moltissimi fichi d’India, olivi e, come ho detto, diverse piante di pistacchio ed anche una piccolissima casupola, la cui porta, rivestita di lamiera inchiodata, era chiusa da un meraviglioso chiavistello d’epoca. Era l’unico ricovero per ripararsi (soprattutto dal sole, che lì picchiava sodo, perché dalla pioggia, chi ti ci portava in quel posto, col cattivo tempo?!), per cui nacque l’esigenza di creare qualcosa di più fruibile in relazione a lavori di miglioramento, sistemazione idraulico-agraria e piantagione d’un agrumeto che mio padre voleva intraprendere, per cui mi chiese di preparare un progetto da presentare per ricevere un contributo dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 14 della legge 2 giugno 1961, n° 454.

Ma la mia vena artistica, il mio estro vivace di studente-architetto laureando della Facoltà, mi fece immaginare una bellissima e comoda casetta, in cui pure un simpatico compare Turiddu si sarebbe trovato magnificamente, ma a trovarcisi ancora meglio sarebbe stato lo studente-architetto laureando… Forme studiate con attenzione, curve tracciate col compasso, combinazione di curve che si intersecano per consentire una pianta efficacemente funzionale e dei volumi che avessero, con la loro emergenza tra le rocce laviche della sciara, delle forme cilindriche suggestive, più o meno compenetrate, memori forse – come anche i progetti di composizione –, per lontane allusioni ai coni vulcanici, dei crateri avventizi, sparpagliati proprio dappertutto, intorno all’Etna, ma anche ai nuraghe sardi ed al villaggio di Barumini, che era un riferimento esplicito della nostra progettazione.

Gli uffici catanesi addetti alla concessione dei contributi, però, non compresero la qualità e la valenza innovativa del progetto ed anche i programmi paterni, dopo un’intera vita trascorsa lontano dalla Sicilia in occupazioni poco agricole e agrumarie, subirono un drastico ridimensionamento. Del mio progetto sono rimasti tutti i disegni con piante, prospetti, sezioni, assonometrie e prospettive, una maquette in gesso tratta da uno stampo con matrice plasmata in creta e gli studi di inserimento ambientale, anche con i progetti delle sistemazioni esterne. Infatti, la recinzione lungo la strada e il cancello in ferro (con un motivo a cerchi accostati che era la mia “sigla” del momento) tra pilastri cilindrici in cemento con muri e sedili per i viandanti furono invece realizzati. Anzi, una replica con poche varianti del cancello la donai subito anche ad un amico imprenditore con il progetto di casa sua (questa, molto squadrata) e sono l’uno e l’altra visibili a Tuscania, costruiti in un baleno, prima di darmi il tempo di disegnare dettagli costruttivi e raffinatezze. Si vede…

Nella terza tavola, la figura 104/3, ho messo in alto l’immagine sulla custodia dei due volumi del Benevolo, edizione 1964, quella letta e “assorbita” dall’amico Aldo. Le altre immagini rappresentano, invece, una minima sintesi visiva dell’interessante viaggio in India fatto molto tempo dopo, nel febbraio del 2014, con incontri e simpatiche amicizie nelle varie località visitate. Tra l’altro, la giornata trascorsa al Taj Mahal, il mausoleo di Agra, mi ha permesso di comprendere meglio i sentimenti e le idee che quella architettura aveva suscitato in Anna Menotti Piccolomini, nelle ripetute visite da lei fatte lì negli anni Venti, dalle quali erano stati tanto influenzati i progetti della Colonia Orti di Pace e della “Casa del Sole” sul Gianicolo e poi quello della città-giardino Aurelia a Civitavecchia (i lettori possono rileggere, in proposito, il mio articolo Piccolomini e grandi Donne, su SLB del 3 novembre 2016). Ma la sintonia tra la contessa pientina e il poeta e filosofo indiano Rabindranath Tagore, che visita la Colonia durante il suo secondo viaggio in Italia e a Roma nel 1926, ci dimostra che i progetti non rappresentano solo una riproposizione urbanistica e architettonica di forme geometriche suggestive: vi è anche una adesione ai significati simbolici di esse ed a una spiritualità che dà luogo a realizzazioni sociali e umanitarie straordinarie.

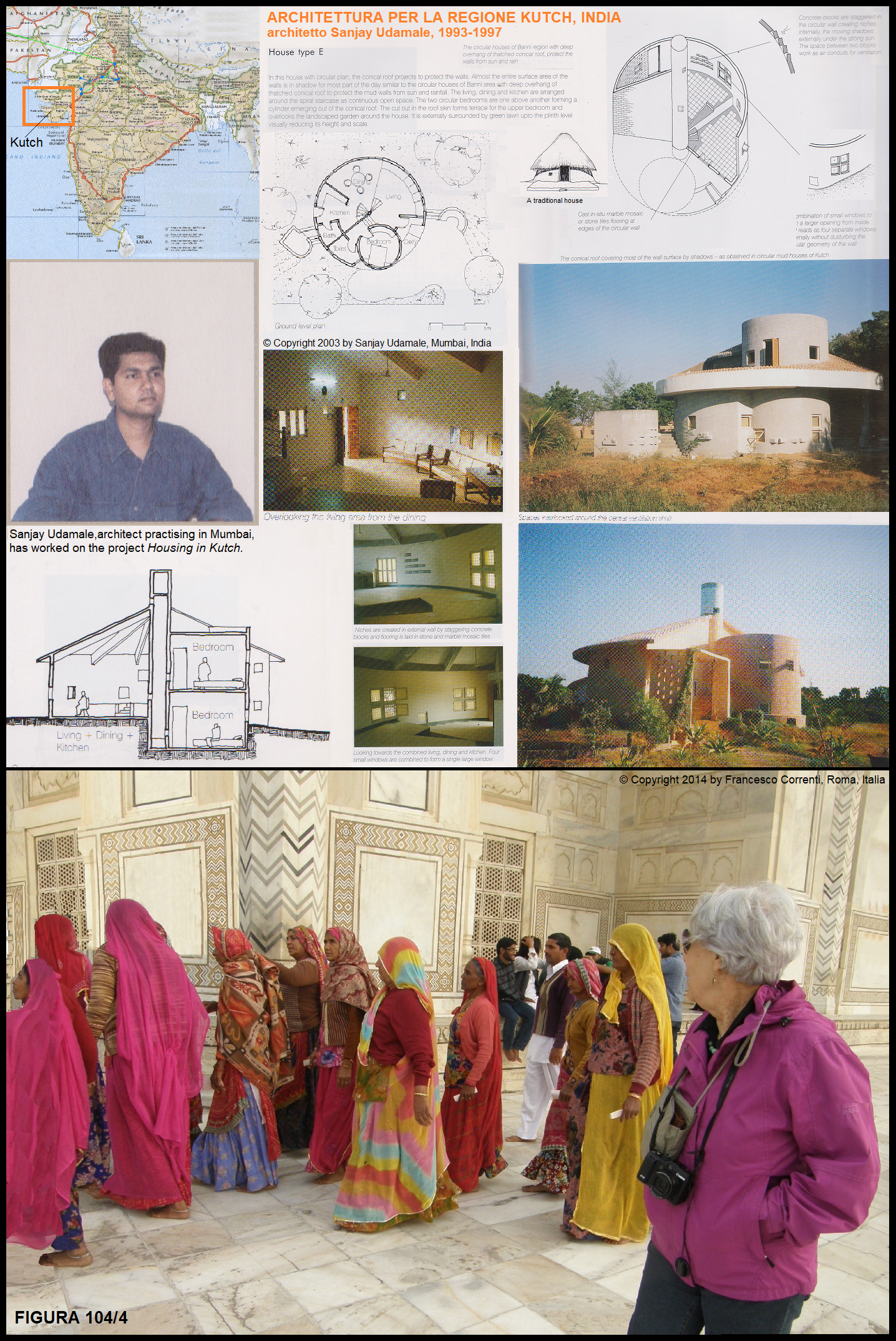

Ancora nella figura 104/3, quindi, i lettori vedono la pianta del Taj Mahal, ripetuta in vari modi per evidenziare il diverso modo di analizzare e percepire gli spazi interni. Un paio di miei schizzi e alcune foto di persone “speciali” incontrate nel viaggio (tra le migliaia scattate) e, infine, la “sorpresa” che ho avuto, dalla quale è scaturito il titolo e l’occasione per questa rubrica che è sempre alla ricerca di spunti che possano avere un minimo di interesse per i lettori. Come sempre nei nostri viaggi “di studio e di scoperta”, abbiamo cercato non solo le architetture tradizionali, i monumenti più caratteristici della civiltà indiana, di cui purtroppo (come per tutte le altre) nelle nostre scuole si studia assai poco, ma soprattutto le realizzazioni moderne e contemporanee, in particolare nel campo dell’edilizia abitativa, che è sempre uno degli temi più frequentati da noi architetti. Ed ecco la sorpresa: acquistando un volume sull’architettura della regione che si trova all’estremità occidentale della penisola indiana, il Kutch (mai sentito prima! che vergogna!), scopro che un giovane architetto moderno, Sanjay Udamale, autore del volume, ha disegnato e poi realizzato il progetto d’un quartiere di quella che noi chiamiamo “edilizia economica e popolare” che aveva delle forme – nelle piante e nelle volumetrie – molto simili a quelle del mio progetto della Pantaforna. I lettori possono constatare queste somiglianze nella figura 104/4, dove ho messo la cartina con la regione, il ritratto del collega indiano, le immagini del suo libro (Copyright 2003 by Sanjay Udamale, Mumbai, India) e, in chiusura, una foto di Paola al Taj Mahal, con un gruppo di altre visitatrici in “sari” molto eleganti.

Sanjay Udamale, nel concepire il progetto, era sicuramente lontano dall’immaginare che quelle forme che andava disegnando avevano diverse analogie con quelle disegnate da me una trentina di anni prima. Che a mia volta mi ero ispirato a tante forme similari, spontanee o pensate, a cominciare dalle capanne di tanti villaggi in vari continenti e, addirittura, a quelle preistoriche. Perché, indipendentemente dalle ispirazioni o suggestioni o altri modi di rappresentare delle idee architettoniche – escludendo ovviamente i casi di plagio, che pure esistono – certe idee progettuali non sono solamente frutto della capacità inventiva dei singoli, sorgendo spesso spontaneamente perché derivano dalla maturazione di concetti e dalla traduzione in forme di astrazioni di vario tipo. Fenomeno, quindi, che può ripetersi in modi simili in situazioni diverse e lontane nello spazio e nel tempo.

E qui due parole sulla copertina, prima dei saluti. L’immagine multicolore riproduce un tessuto tipico della regione indiana dove sono state realizzate le abitazioni dalle forme simili a quelle del mio “giovanile” progetto siciliano del 1965, di cui ho posto due vedute sotto il titolo. A rappresentare visivamente l’India, un primo piano dell’agente di polizia Mousumi Rajbanshi, alla quale dedico, scusandomene, la figura 104/5: sotto il suo sguardo vigile e simpaticamente espressivo abbiamo iniziato e terminato la nostra visita al meraviglioso Taj Mahal. Che mi è rimasto vivido nel ricordo.

Con questo numero 104.2 della rubrica che corrisponde alla 202ª uscita su SpazioLiberoBlog, voglio ringraziare le persone – poche o molte non so – che mi hanno seguito affettuosamente, a volte con lusinghieri apprezzamenti, per dire che da ora in poi la rubrica avrà dei tempi più rallentati, dovendo affrontare un periodo di intensa attività editoriale per le pubblicazioni finali previste dai programmi interregionali di cui sono stato progettista e responsabile. È un dovere, che sento particolarmente importante, quello di rendere conto non più ai lettori, ma ai cittadini italiani, che cosa l’Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia da me diretto ha fatto dal 1998 in poi, coordinando l’attività di un centinaio e più di comuni e di tanti altri enti pubblici e soggetti privati. Un rendiconto che dà anche la soddisfazione di verificare il lavoro compiuto e l’utilità delle opere realizzate con i finanziamenti a suo tempo ricevuti dal Ministero delle Infrastrutture.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nota 1

Mediante l’agglomerazione di una indeterminata serie di elementi geometrici è possibile materializzare una idea plastica astratta, come anche formulare una ipotesi rappresentativa di carattere simbolico, suscettibile di interpretazioni plurime dell’aspetto volumetrico. In tal modo è possibile ricondurre ad un medesimo schema più concetti, il che può permettere l’individuazione di una problematica di fondo, assai utile per uno studio semasiologico di determinate forme associative. Lo schema proposto è composto di sessantaquattro elementi cilindrici, dei quali alcuni sono realizzati a foglio, altri a spessore. Le dimensioni fondamentali – diametro di base e altezza delle generatrici – sono variabili indipendenti tra loro, ma in funzione ponderale baricentrica per la seconda. Una sezione ideale dà così luogo ad una funzione y = f(x), a carattere approssimativamente simmetrico rispetto ad un valore della x, massimo. Dello schema sono possibili definizioni – tenuto conto di certi presupposti formali – tutte le accezioni reali di tali andamento. Ad esemplificazione del concetto, si possono citare: l’alveare irrazionale, la città radiocentrica americana, l’accrescimento individualistico, l’agglomerato difensivo, la simbiosi parassitaria, la gerarchia. È chiaro quindi che alla base di ciascun concetto è riscontrabile un presupposto comune, come la tendenza centro-tropica delle masse ed altri. In particolare, dei due ultimi concetti, è possibile uno sviluppo unico che può così portare a nuove definizioni, quale quello di villaggio nuragico protosardo o di borgo medievale, dove è evidente la dominante comune dell’agglomerazione intorno al nucleo rappresentativo della potenza – capanne e nuraghe, case e castello o chiesa cattedrale, ecc. – Può desumersi da ciò la possibilità di uno schema reticolare – modulato o no – che potrebbe rappresentare un andamento urbano a livello di ‘town-design’. Risulta così dimostrato il postulato fondamentale della Facoltà, ossia: “Dato un qualunque tema / l’impegnato non trema. / È vano che si sprema, / che applichi il teorema / o studi altro sistema: / tutto regge lo schema, / purché non sia un Bakema”.

Roma, 28 febbraio 1964 F.C.

FRANCESCO CORRENTI