Né giusta né ricca. Una radiografia sociale dell’Italia

di NICOLA R. PORRO ♦

Oxfam, che rappresenta una rete internazionale di organizzazioni non profit, ha pubblicato a inizio d’anno, con la consueta puntualità, il Rapporto Italia dedicato alle disuguaglianze. Una rilevazione attenta ispirata alla mission dell’associazione: contribuire a ridurre la povertà globale, promuovere campagne di sostegno umanitario, suggerire programmi di sviluppo. [1] Va osservato subito che l’aspetto più inquietante della rilevazione riguarda l’espansione dell’area demografica di disuguaglianza estrema. Un fenomeno in espansione che non risparmia le cosiddette società affluenti e che si configura sempre più come un tratto fisiologico di quelle meno economicamente sviluppate. Sempre meno, insomma, le disuguaglianze sociali costituiscono una sorta di “residuo” paretiano, un anfratto infelice delle società affluenti o una sanabile contraddizione della tarda modernità. Anche in Italia (si veda la sezione “Disuguitalia” del Rapporto) abbiamo invece a che fare con un fenomeno in espansione e dal profilo sociologico in parte inedito. Quella che si profila è una gerarchia del benessere non solo iniqua ma sempre più organica a un modello sociale poco orientato a promuovere lo sviluppo umano e poco propenso a favorire la mobilità intergenerazionale: una vera e propria regressione sociale che rivela una strisciante metamorfosi etico-culturale. Ne sono espressione il progressivo declassamento del valore attribuito alla solidarietà – percepita come una mozione emotiva per anime belle anziché come una preziosa risorsa collettiva – e l’attenzione distratta che le politiche governative rivolgono alle ragioni della coesione sociale.

Si tratta di processi che certamente, in gran parte, riflettono un ordine mondiale dominato da vecchie e nuove gerarchie di potere economico-finanziario. Capaci di riprodurre a ritmo incessante inedite fattispecie di iniquità sociale, esse condizionano e rendono asfittico il sistema delle opportunità del mondo globalizzato. Ne subiscono le conseguenze più gravi i gruppi sociali, le aree territoriali, gli ambiti lavorativi e gli stessi individui che non godono di privilegi di status o di rendite di posizione. Tutto ciò si traduce in Italia nella proliferazione di quelle che già qualche decennio or sono i rapporti Censis avevano battezzato periferie esistenziali. Formula suggestiva che impone però un’analisi ravvicinata e dettagliata di cause, dinamiche e tipologie dello svantaggio sociale. Un fenomeno facile da etichettare ma dalla morfologia complessa perché rappresenta il prodotto di cause molteplici e delle loro “intersezioni”. I cosiddetti fattori di svantaggio spaziano dallo status sociale delle famiglie di appartenenza alle opportunità formative, dalle rendite patrimoniali al livello di sviluppo dei territori, dalla propensione alla mobilità dei soggetti al ruolo di quei distretti industriali cui la sociologia dello sviluppo italiana ha dedicato sino a pochi decenni fa particolare attenzione.

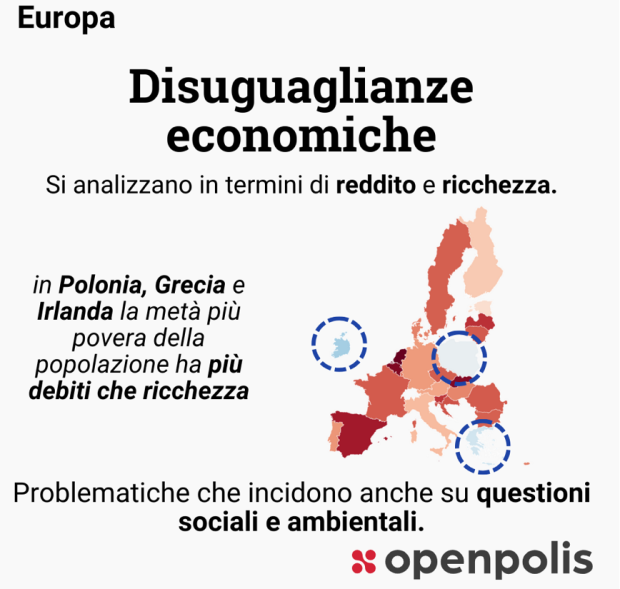

I dati, d’altronde, sono eloquenti. L’uno per cento della popolazione italiana possiede risorse patrimoniali superiori di ottantaquattro volte a quelle detenute dal quinto più povero: un dato che ci segnala come uno dei Paesi più “disuguali” dell’Unione. Oxfam non si cimenta con ambiziose spiegazioni d’insieme, ma evidenzia alcuni aspetti peculiari del nostro caso nazionale. Ricorda, anzitutto, come l’Italia figuri fra i Paesi con la quota più elevata di popolazione anziana. Allo stato di fragilità di questa fascia di popolazione si somma così l’onere di politiche sanitarie e assistenziali già chiamate a far fronte a condizioni di povertà assoluta. Una condizione, quest’ultima, che riguarda una percentuale di popolazione superiore alla media comunitaria e che interessa fasce non trascurabili della popolazione immigrata.Nemmeno l’andamento positivo dell’economia registrato nel 2022, ad esempio, è stato sufficiente a far fronte a tre fenomeni concomitanti e concatenati: l’ulteriore diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie disagiate, l’erosione dei risparmi domestici, l’inconsistenza o l’inefficacia di politiche di contrasto agli effetti sociali dell’inflazione. Questioni che riflettono trend a più ampio raggio ma anche le carenze di efficaci e più aggiornate politiche pubbliche da parte dei governi che si sono succeduti nel periodo considerato.

Quando saranno disponibili i dati del 2023 si disegnerà probabilmente uno scenario ancor meno rassicurante. Nell’anno trascorso infatti, non solo si è registrato un complessivo rallentamento dell’economia nazionale ma sono state anche ridimensionate le tradizionali misure di contrasto al caro-vita, giudicate troppo onerose dal governo Meloni. Nemmeno si è cercato di ammortizzare gli effetti sociali della soppressione del reddito di cittadinanza. I programmi di “inclusione” promossi dal governo delle destre hanno piuttosto contribuito a generare nuove disuguaglianze. Secondo i calcoli anticipati da Oxfam, almeno mezzo milione delle famiglie private del reddito di cittadinanza di cui godevano non avrà accesso a nessun’altra forma di sostegno. Alla non irrilevante crescita del tasso di occupazione – nel 2023 si è raggiunta la quota record del 61,3% di occupati – non ha corrisposto una strategia orientata a sanare, almeno in parte, le croniche fragilità strutturali del sistema Italia. Si calcola, ad esempio, che non meno di un lavoratore su otto sia tecnicamente definibile a oggi come “popolazione povera”. Fra le possibili cause figura una prolungata stagnazione salariale che ha reso l’Italia sempre più distante dai livelli retributivi delle maggiori democrazie europee. Ciò interagisce, e in qualche modo si coniuga, con un’insoddisfacente produttività del lavoro e addirittura con una perdita di “qualità” che interessa soprattutto la popolazione femminile e giovanile. Anche la crescita delle disuguaglianze retributive e la massiccia diffusione del lavoro atipico segnalano un disagio ormai insostenibile per le fasce più deboli del mercato del lavoro. Un quadro sufficiente a sconfessare le retoriche, suggestive quanto disinformate, che hanno descritto la cosiddetta “rivoluzione digitale”. E tanto più preoccupante quanto più impegnative si annunciano le sfide che aspettano le cosiddette “economie post-industriali”.

Il Rapporto si conclude con l’auspicio che la lotta alle disuguaglianze entri nell’agenda del governo e sia più vigorosamente sostenuta dalle stesse opposizioni parlamentari. Rivendicare più equità non dovrebbe rappresentare una “missione impossibile” dato che le disuguaglianze sono il prodotto dell’azione umana e non di eventi imprevedibili e ingovernabili. Occorre però non rimuovere il fatto che in pochi decenni l’Italia ha conosciuto una imponente redistribuzione della ricchezza e delle stesse risorse sociali a esclusivo danno dei meno garantiti. È cresciuto il numero di quelli che “non contano” e di quelli che “non hanno voce”.

Le gerarchie del potere si sono modificate tacitamente in assenza di efficaci azioni di contrasto e di mobilitazioni adeguate alla sfida.

Nelle conclusioni il Rapporto Oxfam non elude la questione cruciale del “che fare” concentrandosi sulle tre tematiche più socialmente cruciali e politicamente sensibili: (i) la necessità di combattere la povertà con strategie universalistiche di intervento e comunque in grado di garantire un reddito minimo per chi non goda di autosufficienza economica; (ii) un contrasto efficace alla povertà lavorativa, per la dignità del lavoro e la riduzione del ricorso ai contratti atipici; (iii) un salario minimo legale e contratti collettivi realmente erga omnes, condizionando gli incentivi erogati ai datori di lavoro alla qualità dell’occupazione offerta; (iv) una maggiore equità del sistema fiscale, finanziata da un’imposta progressiva sui grandi patrimoni.

Un ennesimo libro dei sogni? È possibile, ma va riconosciuto all’analisi di Oxfam Italia un non frequente rigore metodologico e un ricorso ad argomenti fondati su esempi, dati e ipotesi di lavoro. Un contributo critico, insomma, in cui una convinta pars destruens non manca di associarsi a una suggestiva pars construens. Con entrambe vale la pena di cimentarsi senza pregiudizi.

NICOLA R. PORRO

Mi limito a dire che se funzionasse il sistema democratico la struttura sociale dovrebbe contaminare la struttura politica. Se l’iniquita’ è così vasta la rappresentanza di tale disagio dovrebbe apparire in modo proporzionale nell’assetto parlamentare. Ma ciò non accade. L’entropia della sinistra lascia spazio all’antisistema.

"Mi piace""Mi piace"

Credo tu abbia colto il punto cruciale (e più politicamente sensibile) della questione. Grazie.

"Mi piace""Mi piace"