RUBRICA “BENI COMUNI”, 59. LA FESTA DEI PIÙ

di FRANCESCO CORRENTI ♦

Due novembre, una data significativa, questa dell’uscita della puntata. Anche particolarmente legata ai miei affetti famigliari, perché proprio in questo giorno ho “vissuto” il primo grave lutto da adulto, la morte di mio padre. Gravissima, come è la morte dei genitori, sempre rimossa da me figlio “unico secondogenito” (ho già scritto qualcosa in proposito) e improvvisa. Era da alcuni giorni all’ospedale vicino a casa, il San Pietro dei Fatebenefratelli, per degli accertamenti di rutine, mamma gli teneva compagnia, e la mattina molto presto, partendo per Civitavecchia, ero passato a salutarli. Il cardiologo, mio compagno di liceo, mi aveva assicurato: “Sta bene, complessivamente, oggi te lo rimandiamo a casa…”

Tornato da Civitavecchia poco dopo le 15, avevo rinviato a dopo il ritorno all’ospedale e mi ero appena seduto a tavola per il consueto pasto di “mezzogiorno”, quando una telefonata concitata di mamma ci aveva fatto – a Paola ed a me – precipitare in quella camera, ma era troppo tardi. Un medico e due infermieri avevano tentato il massaggio cardiaco, inutilmente. Papà se ne era andato così, con un lieve sussulto ma tranquillamente, mentre mamma gli stava leggendo un articolo del quotidiano del giorno.

Pochi minuti, le nostre immaginabili razioni, le inutili chiamate, il pianto, gli abbracci a mamma e subito sono sopraggiunti i rappresentanti di una agenzia, allontanati con decisione, e quello che segue in questi casi. Come, il giorno dopo, le corse agli uffici del Verano per superare le difficoltà burocratiche e poter utilizzare la tomba di famiglia – fatta realizzare proprio da lui e su suo disegno (di avvocato sui generis) –, dove lo attendevano i miei quattro nonni e il mio fratellino, nato in Francia e morto ad un anno d’età.

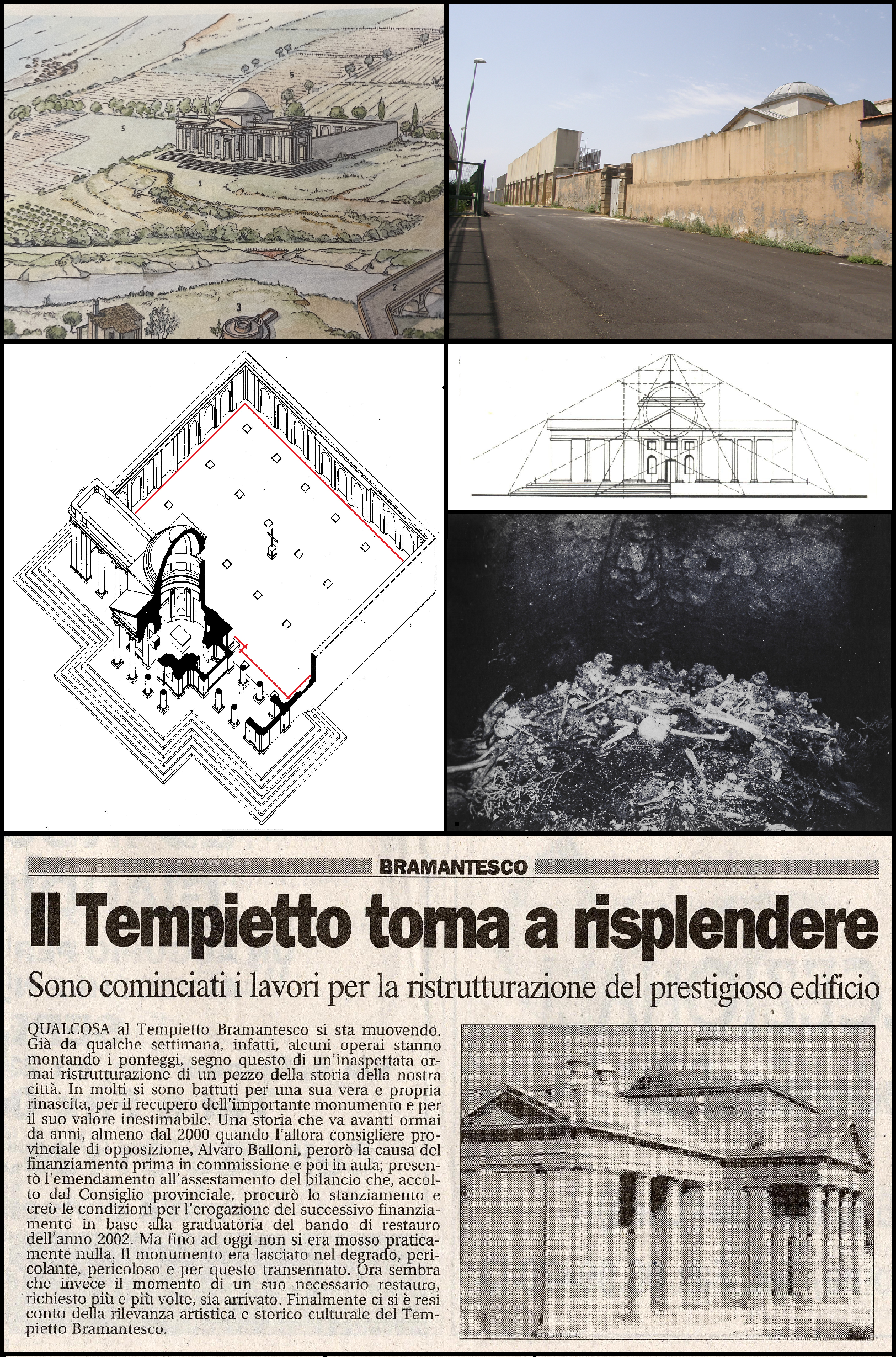

La data “significativa” mi ha indotto ad un titolo dal significato evidente (i “Più” sono pure la maggioranza), che tiene anche conto delle mie esperienze siciliane, cioè dell’insolita “festa”, quando da Roma andavamo a trovare i nonni di “laggiù” in quei giorni di Ognissanti e dei Morti, con la sveglia tra suoni di trombette e grida infantili allegre dal vicinato e i regali per me, tra cui le curiose “Ossa ‘i Motti” (come le sentivo pronunciare in dialetto), piuttosto dure ma certo non spaventevoli. Naturalmente – scusate, per me è così – ho associato l’argomento alle altre mie esperienze, quelle di lavoro e di studio, con la lunghissima e travagliatissima “procedura” (evito denominazioni auliche o autoreferenziali) per giungere, dal rilievo del 9 febbraio 1975, ai lavori di messa in sicurezza e restauro del 2005. Tre decenni e anche più, per finire, ma c’è stato un momento in cui quel monumento (sorvolando sulle consuete attribuzioni sballate) è “tornato a splendere”. Oggi, a quasi vent’anni da allora, temo non si possa più dire.

Leggo su Internet (Missale Romanum Vetus Ordo) che la commemorazione dei fedeli defunti nel giorno del 2 novembre ebbe origine durante il X secolo, nel monastero benedettino di Cluny (prototipo di architettura abbaziale di cui purtroppo nulla rimane), mentre non riporto le molte notizie che mi sono apparse digitando “anime purganti”. Le due parole mi erano venute in mente per associazione di idee, ripensando alla chiesa dell’Orazione e Morte di Civitavecchia ed alle altre del genere incontrate e visitate proprio in questi giorni, viaggiando tra Umbria, Romagna e Veneto, intitolate piuttosto al “Suffragio”, ma con decorazioni e simboli molto simili a quelle civitavecchiesi, in pratica ancora “Ossa dei Morti”.

Infatti il teschio (presente nella nostra storia in tante versioni, dal Golgota o Calvario, fino alla “crozza” siciliana), posto sopra le tibie incrociate, è costantemente presente nella iconografia ammonitrice di quelle chiese e nell’emblema delle confraternite che vi celebrano i loro rituali liturgici, sia per il soccorso ai defunti attraverso le orazioni e le messe, sia per il compito di raccogliere, riportare in città e seppellire i “morti di campagna”, sia ancora per il conforto spirituale ai condannati alla pena capitale, con la possibilità – in particolari situazioni – di graziarne alcuni. È un’immagine che ha avuto innumerevoli repliche, nel simbolismo iniziatico dai templari alla massoneria, sulle nere bandiere delle navi dei pirati caraibici, sui prodotti velenosi, da non ingerire.

Un dubbio mi ha sempre suscitato proprio il concetto del “Suffragio”, delle messe a pagamento – riaffermato dal Concilio di Trento nelle sue conclusioni – e degli anni (secoli?) di Purgatorio necessari per cancellare i peccati dei nostri cari defunti. La cupola dipinta da Giuseppe Errante, forse alternando il lavoro con quello della “Stanza” in Palazzo Manzi – mostrava i patimenti da subire. Per tanta parte, l’affresco è stato cancellato dall’incuria di chi avrebbe dovuto preservarli dalla scomparsa. Ne avrà avuto il dovuto “contrappasso”?

Ed ora voglio condividere con i lettori un esperimento. La serietà dell’argomento di questa puntata mi ha, per così dire, intimorito. Per essere all’altezza delle probabili aspettative dei Lettori, ho creduto opportuno rivolgermi alla decantata IA (AI per gli anglofoni), Intelligenza Artificiale. Affidandomi al consiglio di Marcello (SLB 2 agosto 2023), a Google Bard.

Ho posto la mia domanda: «Come scrivere un articolo sul 2 novembre?»

Qui di seguito, la risposta ricevuta.

«L’articolo sul 2 novembre può iniziare con un’introduzione che introduce il tema dell’articolo, che è la commemorazione dei defunti. L’introduzione può includere informazioni sul significato di questa giornata, sulle tradizioni e i rituali associati ad essa.

Ecco alcuni esempi di come iniziare un articolo sul 2 novembre:

Introduzione generale:

“Il 2 novembre è la commemorazione dei defunti, una giornata in cui si ricordano i propri cari che non sono più tra noi.”

“Il 2 novembre è una giornata di lutto e di riflessione, ma anche di speranza e di fede.”

“Il 2 novembre è una giornata importante per molte culture del mondo, che celebrano la memoria dei propri cari defunti.”

Introduzione specifica:

“In Italia, il 2 novembre è una giornata festiva in cui si visitano i cimiteri per portare fiori e accendere candele ai propri cari defunti.”

“In alcune regioni d’Italia, il 2 novembre si celebra la festa di Ognissanti, in cui si ricordano tutti i santi della Chiesa cattolica.”

“In altre regioni d’Italia, il 2 novembre si celebra la festa dei Morti, in cui si preparano dei dolci e dei piatti tipici per ricordare i propri cari defunti.”

Dopo l’introduzione, l’articolo può proseguire con una descrizione delle tradizioni e dei rituali associati alla commemorazione dei defunti. L’articolo può anche includere interviste a persone che hanno perso un familiare, o che si occupano della cura dei cimiteri. Ecco alcuni esempi di come proseguire un articolo sul 2 novembre:

Descrizione delle tradizioni e dei rituali:

“In Italia, la tradizione più diffusa è quella di visitare il cimitero per portare fiori e accendere candele ai propri cari defunti.”

“In alcune regioni d’Italia, è tradizione preparare dei dolci e dei piatti tipici per ricordare i propri cari defunti.”

“In altre regioni d’Italia, è tradizione celebrare messe o funzioni religiose in memoria dei defunti.”

Interviste a persone che hanno perso un familiare:

“Come si vive la commemorazione dei defunti dopo aver perso un familiare?”

“Quali sono i ricordi più belli che hai dei tuoi cari defunti?”

“Cosa ti manca di più dei tuoi cari defunti?”

Interviste a persone che si occupano della cura dei cimiteri:

“Come cambia il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti?”

“Quali sono le difficoltà e le sfide che incontrano coloro che si occupano della cura dei cimiteri?”

“Qual è il messaggio che vorresti trasmettere ai visitatori del cimitero?”

In conclusione, l’articolo può terminare con un messaggio di speranza e di conforto per coloro che hanno perso un familiare. L’articolo può anche invitare i lettori a riflettere sulla propria vita e sulle persone a cui sono legati.

Ecco alcuni esempi di come terminare un articolo sul 2 novembre:

Messaggio di speranza e di conforto:

“La commemorazione dei defunti è un momento per ricordare i nostri cari che non sono più con noi, ma è anche un momento per riflettere sulla nostra vita e sulle persone a cui siamo legati.”

“I nostri cari defunti continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Non li dimenticheremo mai.”

“La commemorazione dei defunti è un momento di dolore, ma è anche un momento di speranza. La morte non è la fine, ma è un passaggio a una nuova vita.”

Invito alla riflessione:

“La commemorazione dei defunti è un momento per fermarsi e riflettere sulla propria vita. Chi sono le persone a cui sono legato? Cosa significano per me? Che cosa voglio fare della mia vita?”

“La morte è una parte naturale della vita. È importante imparare ad accettare la morte e a vivere il presente.”

“La commemorazione dei defunti è un momento per ricordare che la vita è preziosa e che dobbiamo viverla appieno.”

In definitiva, l’introduzione e la conclusione dell’articolo sono fondamentali per catturare l’attenzione del lettore e trasmettere il messaggio dell’articolo. L’articolo dovrebbe essere ben scritto e scorrevole, e dovrebbe includere informazioni interessanti e coinvolgenti.»

Con queste sagge raccomandazioni, l’IA ha concluso la risposta alla mia domanda. Posso dire che, a parte un po’ di confusione su alcuni aspetti “regionali” delle commemorazioni, decisamente non veritieri, la “traccia” richiesta per scrivere il mio articolo sul 2 novembre è plausibile, lineare, senza prese di posizione decise e, come tale, l’ho “rifilata” ai Lettori. Non ho voluto affrontare altri percorsi, inserendo parole come “Sepolcri”, “Tomba”, “Bara” e simili per non ritrovarmi con temi già trattati circa le “egregie cose”, le possibili divagazioni sciistiche o le lacrimevoli (?) pubblicità apparse a Roma – da me commentate su Facebook – per la scelta migliore dell’ultimo agente di viaggio. Circa l’AI o IA, rimando i Lettori, per maggiore scientificità della trattazione, al citato articolo di Marcello ed a quelli di Ettore (SLB 18 luglio 2023) e di Nicola (SLB 25 luglio 2023) ed ai relativi commenti.

N.B.: La figura 1 riporta immagini della chiesa cimiteriale di San Lorenzo a Civitavecchia già pubblicate in precedenti articoli o puntate della rubrica e non ne ripeto le didascalie. La figura 2 è una mia recentissima foto del “Compianto” quattrocentesco nella chiesa di San Francesco di Paola a Lugo, con varie immagini di repertorio del teschio con tibie.

FRANCESCO CORRENTI